Offenbach Les Contes d'Hoffmann

Partager sur facebook

Partager sur facebook

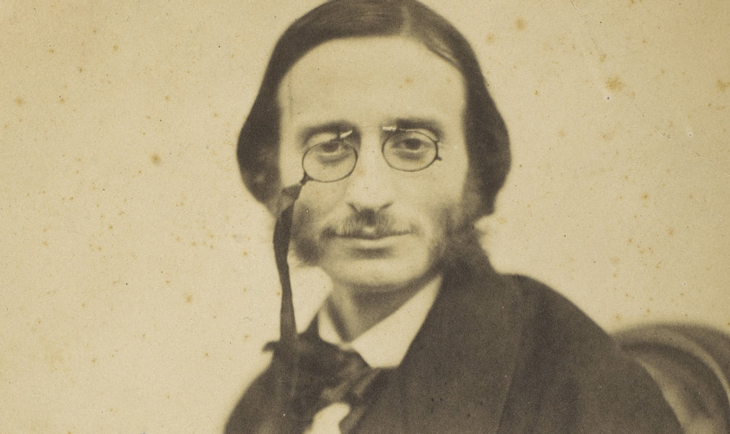

Maître incontesté de l’opérette, Offenbach exprime dans Les Contes d’Hoffmann une tout autre facette de son génie. Œuvre laissée inachevée à sa mort, reprise et remaniée au fil du temps, elle demeure l’un des joyaux du répertoire romantique.

Aux côtés d’Hervé, Jacques Offenbach est considéré comme le père de l’opérette. Il ouvrit une voie nouvelle à la musique lyrique : un espace de satire, de provocation et de fantaisie. Après avoir dirigé plusieurs institutions prestigieuses, il fonda en 1855 le théâtre des Bouffes-Parisiens où il travailla sur des « opéras bouffes » pour offrir au répertoire léger une richesse musicale inédite. À son grand dam, il peina à obtenir la reconnaissance de ses pairs. Une grande partie des musicologues et des musiciens le percevait comme un simple amuseur, indigne de rivaliser avec les compositeurs « sérieux » tels que Wagner. Seules certaines personnalités comme Emmanuel Chabrier ou Camille Saint-Saëns reconnaissaient en lui un modèle d’inventivité et d’audace. En réalité, l’œuvre d’Offenbach s’étendait au-delà du registre léger, comme en témoignent notamment sa musique de chambre ou certains opéras comme Les Fées du Rhin ou Fantasio. C’est dans cette même veine qu’il entreprit de travailler sur Les Contes d’Hoffmann à partir de 1876.

Une création tourmentée

L’ouvrage connut une genèse compliquée. D’abord conçu pour l’Opéra Comique, le lieu de création fut plusieurs fois changé : le Théâtre Lyrique puis la Gaîté furent envisagés, avant que l’œuvre voie finalement le jour… à l’Opéra Comique comme prévu initialement. La partition et le livret connurent des remaniements constants, et Offenbach travailla jusqu’à ses derniers jours à cette œuvre qu’il considérait comme son testament artistique. Il mourut en octobre 1880, quelques mois avant la création. L’opéra fut donc achevé par Ernest Guiraud, qui dut notamment terminer l’orchestration de certaines pages. Il fut créé le 10 février 1881 et connut un immense succès, même si un acte entier avait été supprimé (l’acte de Venise) à la demande du directeur de l’Opéra-Comique, Léon Carvalho. Il s’agissait d’une version avec des dialogues parlés, conformément à l’usage de la maison. Guiraud composa quelques mois plus tard des récitatifs pour les remplacer, qui furent utilisés pour la création viennoise. On a malheureusement perdu les deux partitions de ces créations. Par la suite, l’œuvre continua de subir bien des remaniements, avec des ajouts de morceaux, des suppressions, des changements dans l’ordre des actes, etc. Divers manuscrits et fragments furent redécouverts au fil du temps, donnant lieu à des reconstructions et des choix différents selon les chefs et les metteurs en scène. Aujourd’hui encore, aucune version définitive n’est fixée.

Opéra fantastique en cinq actes – parfois présenté comme un prologue, trois actes et un épilogue – Les Contes d’Hoffmann reposent sur un livret de Jules Barbier. Familiers de l’univers d’Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, écrivain romantique dont les contes jouissaient alors d’une grande popularité en France, l’auteur l’avait déjà porté à la scène dans une pièce de théâtre coécrite avec Michel Carré. Offenbach avait eu l’occasion de la voir à Paris en 1851 et c’est de cette œuvre que naquit bien plus tard le livret de l’opéra.

Trois visages d’un idéal féminin

Les Contes d’Hoffmann nous transportent dans un monde étrange et poétique. Au début de l’opéra, le poète lui-même arrive à la taverne de Luther, à l’entracte d’un Don Giovanni donné dans un théâtre proche - clin d’œil amusant, cette taverne allemande existait réellement et Hoffmann l’avait fréquenté comme bien d’autres artistes. Il est accompagné de La Muse, sous les traits de son ami Nicklausse, qui cherche à raviver l’inspiration créatrice en lui. Alors que le poète pense à la cantatrice Stella qui se produit ce soir-là et qu’il a autrefois aimée, il évoque trois amours perdues. Ces trois femmes font chacune l’objet d’un acte et nous emmènent dans des univers fantastiques. Il y a d’abord Olympia, une poupée mécanique, dépourvue d’âme, qui incarne une illusion de perfection. Vient ensuite Antonia, condamnée à mourir si elle chante, figure de l’amour impossible et de l’artiste qui se consume pour son art. Pour finir on rencontre Giulietta, une courtisane vénitienne aussi séductrice que manipulatrice, symbole du désir. Ces trois figures féminines représentent en réalité trois facettes d’un idéal féminin poursuivi par Hoffmann, qui n’est autre que Stella.

Cette réflexion sur l’amour, la perte et la condition de l’artiste permet à Offenbach d’imaginer une partition riche marquée par une remarquable diversité de tons. Elle met en pleine lumière ce qui s’esquissait déjà dans d’autres œuvres : une invention mélodique inépuisable, une intensité dramatique saisissante et une grande puissance expressive. Des pages très lyriques côtoient des airs particulièrement virtuoses comme celui d’Olympia. Certains passages, notamment la Barcarolle, duo entre Giulietta et Nicklausse, font partie des incontournables du répertoire lyrique. Initialement, le rôle-titre était pensé pour un baryton mais, à la demande de Léon Carvalho, il fut réécrit pour le ténor à succès Alexandre Talazac. Quant aux quatre figures féminines, Offenbach avait imaginé qu’elles soient chantées par une seule et même chanteuse. Défi de taille étant donné les différences d’écriture vocale d’un personnage à l’autre : Olympia requiert les contre-notes d’une soprano léger, Antonia demande plus de lyrisme et Giulietta appelle une couleur plus sombre. Si certaines interprètes ont relevé le défi, beaucoup de productions continuent de répartir les rôles entre plusieurs chanteuses.

Elise Guignard - publié le 09/09/25